Di porno non c’era nulla, di bambini ancora meno. Ma l’equivoco di “Porno per bambini” (neppure titolo della mostra di disegni ma firma dell’artista ospite del Santeria di viale Toscana, a dicembre 2018), aveva innescato i più scatenati sostenitori milanesi del “giù-le-mani-dai-bambini”. I quali, forse non capendo, oppure capendo benissimo, su quell’equivoco avevano messo in piedi una scivolosa campagna “anti-pedopornografia”.

E così gli accusatori diventano accusati. Anzi, condannati, in primo grado. L’ex consigliere regionale leghista Max Bastoni, allora a palazzo Marino, difeso dagli avvocati Annibale Perrone e Roberto Sperandeo, prende 5mila euro di multa (il pm aveva chiesto 200). In un post su Facebook parlava della mostra di disegni scrivendo: “E’ evidente ormai che certi personaggi trovano nella Milano con la #sinistra al governo un terreno fertile per le loro schifezze omo/pedofile. E’ ora di dire basta, mandiamo a casa #Sala con i suoi ‘amichetti’”. Una multa, ma la pena non viene sospesa, perché, come risulta dal casellario giudiziario, Bastoni ha due precedenti, pur di poco conto. Uno del lontano 2002, a Torino, con pena di due mesi e 20 giorni convertiti in multa e infine indultati per “danneggiamento seguito da incendio”. L’altro del 2008, per “apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo”, per cui ha ricevuto un decreto penale di condanna, saldato nel 2016 con 419,50 euro.

Anche il blogger Cristiano Puglisi, allora vicepresidente forzista del consiglio comunale di Arcore, difeso dall’avvocato Marco Martini, è stato condannato come Bastoni alla multa di 5mila euro dal giudice della 7a sezione penale Mattia Fiorentini. Sul suo sito aveva postato un commento di questo tenore: “si sarebbe potuta gustare una mostra inneggiante alla pedofilia, dal sapore orrido e vagamente demoniaco”. Per lui multa, ma con pena sospesa e non menzione, a patto che risarcisca le parti offese.

Percorso diverso per l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, al tempo dei fatti deputato. “Una mostra che con immagini di dubbio gusto e sicuramente ambigue non avrebbe fatto altro che legittimare la pedopornografia”, aveva commentato in un video, girato proprio davanti al locale, con in mano la locandina della mostra, pochi giorni prima dell’inaugurazione. E ancora: “chiediamo di vigilare su quello che viene svolto nei locali che (il Comune, ndr) dà in concessione ma soprattutto vogliamo difendere i bambini e la loro innocenza da questi pazzi che la vogliono violare”.

Quando il titolare del locale, spiega il giudice in motivazione, cerca Fidanza per chiedergli di rettificare, lo staff del politico gli risponde che non avrebbe tolto il post “in quanto aveva generato moltissime visualizzazioni”.

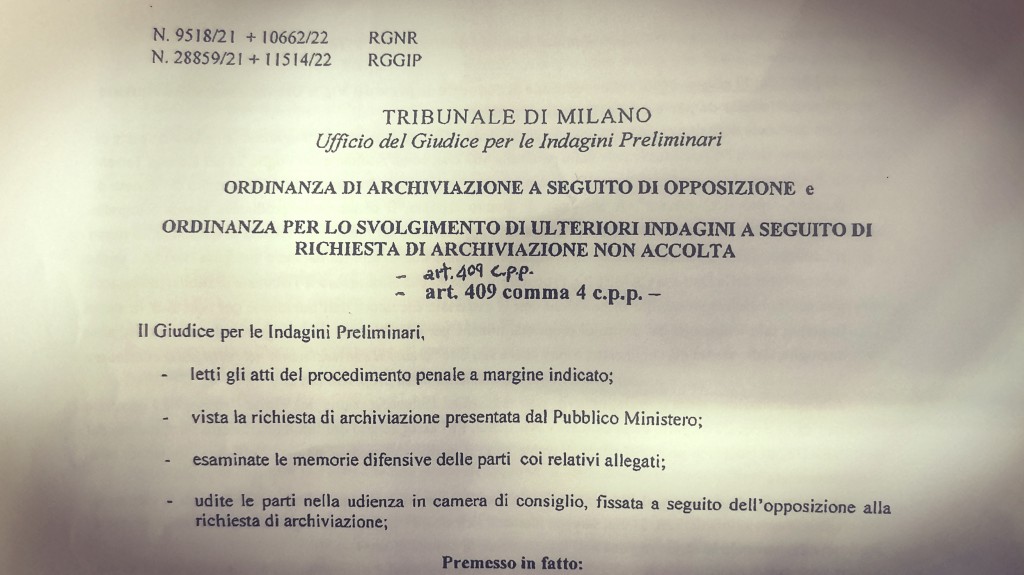

La Camera aveva negato l’autorizzazione a procedere. Il giudice Fiorentini ha però sollevato un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, quindi la questione finirà davanti alla Corte Costituzionale.

Intanto Bastoni e il blogger dovranno anche risarcire in solido, con 10mila euro ciascuno, il titolare del Santeria, Andrea Pontiroli, e l’artista, Eduardo Stein Dechtiar, bassista dei Selton. Cinquemila andranno alla società titolare del locale. Altri 6mila e rotti serviranno a rifondere le spese processuali sostenute dalle parti civili con gli avvocati Chiara Parisi e Roberto Dissegna.

La diffamazione al tempo della facile indignazione social, del resto, genera mostri. Quando “la gogna mediatica” prende piede, argomenta il giudice, i commenti offensivi e minatori diventano “inarginabili”. Allo staff del Santeria e all’artista, dopo l’annuncio della mostra, erano arrivate “centinaia e centinaia” di messaggi, email, telefonate. Il locale viene minacciato di danni, i suoi dipendenti “di aggressioni fisiche”, si legge in sentenza. Messaggi come “siete pedofili di merda”, “dovete morire, “dovete bruciare”, “vi uccideremo tutti”, “quando andate a casa state attenti”. In alcuni casi gli autori si palesavano come esponenti di Forza Nuova o di Casa Pound. Visto il clima, il locale aveva deciso di annullare la mostra. Del resto, aveva spiegato Andrea Pontiroli del Santeria, la situazione era diventata “drastica e drammatica, con il personale che piange, con persone che non vogliono più venire a lavorare perché hanno paura”. Circostanze confermate in aula dai dipendenti.

Bastoni e Puglisi, scrive il giudice nel motivare le condanne, per finalità prettamente politiche, “cavalcavano l’onda dell’indignazione sollevatasi, alimentando in tal modo il clima di odio e violenza già in atto”.

Nell’equivoco, spiega il giudice in motivazione, era caduto soltanto chi “si era approcciato alla notizia con pregiudizio o finalità secondarie”: la “strumentalizzazione politica”, “la ricerca di un pretesto per ricorrere a intimidazioni e violenza”, la superficialità, “il bigottismo”, la “strumentalizzazione ideologica”. O semplicemente “la mediocrità”.