Senza entrare nel merito del romanzo giudiziario ormai liso della strage di Erba che ancora non è arrivato all’ultima pagina perché la difesa farà ricorso contro il ‘no’ alla revisione, le motivazioni alla sentenza che mette un’altra anta davanti alla porta già chiusa dalla Cassazione firmate dai giudici della Corte d’Appello di Brescia dicono qualcosa di molto interessante a proposito di uno strumento sempre più utilizzato per riaprire partite quasi impossibili.

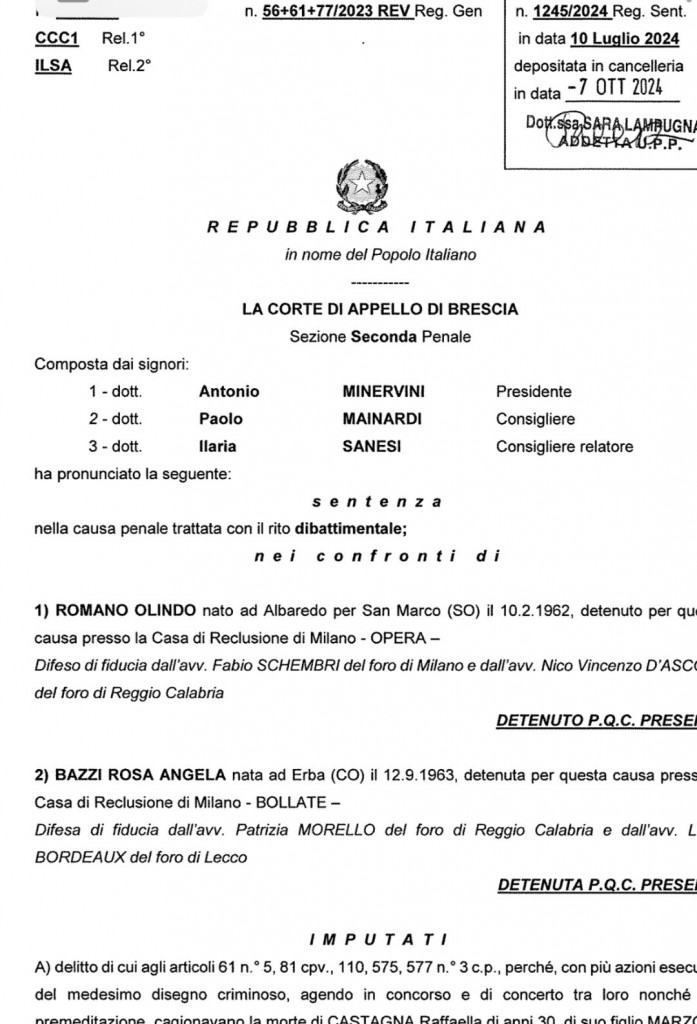

Parliamo delle interviste televisive, qui in particolare quelle andate in onda nel programma tv ‘Le Iene’ ma i giudici Antonio Minervini, Paolo Mainardi, Ilaria Sanesi sembrano andare dal particolare all’universale.

I magistrati spiegano che non possono valere come “prova nuova” in grado di riaprire un processo perché, “diversamente dal testimone escusso in giudizio, il soggetto intervistato non ha l’obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verità e non assume alcun impegno in tal senso. Al contrario, è sicuramente condizionato dal mezzo e dalla pubblicità che esso garantisce e tende generalmente a compiacere l’intervistatore e a porsi in una luce favorevole, abbandonandosi a supposizioni ed esprimendo opinioni personali che non sarebbero ammesse in sede processuale”.

Le “nuove prove” in grado di scalfire una sentenza definitiva, insistono, ”devono avere un elevato grado di affidabilità ed essere idonee a ribaltare l’affermazione di penale responsabilità contenuta nella sentenza di cui s’invoca la revoca. La diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti, inoltre, può costituire prova nuova solo se fondata su nuove acquisizioni scientifiche, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili e sempre che si tratti di applicazioni tecniche accreditate e condivise all’interno della comunità scientifica di riferimento. Poiché una parte delle prove di cui la difesa chiede oggi l’acquisizione sono rappresentate da interviste rese a testate giornalistiche e televisive, a queste preliminari considerazioni sulla nozione di prova nuova, deve aggiungersi che la natura di documento dei supporti cartacei e audiovisivi di tali interviste non vale, ad avviso della Corte, a conferire loro il rango di prova ammissibile in sede processuale. Nessun presidio, al di là della deontologia dell’intervistatore, è previsto a tutela della genuinità e libertà delle sue risposte e della correttezza delle domande, che ben possono essere, in un’ottica di mero giornalismo investigativo, suggestive, insinuanti e insidiose. L’argomento vale per tutte le interviste proposte dalle difese nell’istanza di revisione e nelle successive memorie, a maggior ragione per quelle a soggetti che hanno deposto nel dibattimento di primo grado, la cui testimonianza non può essere falsificata da risposte incerte o apparentemente in contrasto con quanto dichiarato nella sede processuale deputata, offerte a distanza di quasi vent’anni dai fatti e dalla testimonianza resa in primo grado, fuori da un’aula di giustizia, in contesti privi della sacralità propria del processo, senza obbligo di verità”.

Se è vero che spesso le interviste sono effetti speciali a scopo audience e clic o per fomentare fazioni e che la maggior parte delle volte il loro contributo all’accertamento della verità giudiziaria sia nullo, accade che talvolta proprio un’intervista risolva perfino un omicidio, come accaduto nel caso di un cronista di ‘Pomeriggio 5’ che, qualche giorno fa, ha raccolto la confessione di un uomo che ha raccontato di avere strangolato la madre con tanto di chiamata in diretta alle forze di polizia per farsi arrestare.

In altre occasioni, se non proprio prove, e del resto non dovrebbe essere quella l’ambizione di un cronista, alcune interviste hanno offerto stimoli o svegliato magistrati impigriti. (manuela d’alessandro)

Le motivazioni alla sentenza che boccia la revisione